供需模型是经济学中的基础概念之一,用于描述市场中商品或服务的供应与需求之间的关系,这一模型不仅有助于理解市场经济的基本运行机制,还能为政策制定者、企业家和投资者提供重要的决策依据,本文将详细介绍供需模型的基本原理、构成因素以及其在现实经济中的应用。

供需模型的基本原理

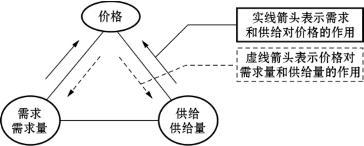

供需模型基于市场供求关系的变化来预测价格变动,在市场中,商品或服务的价格受到供应量和需求量的共同影响,当供应量大于需求量时,价格通常会下降;反之,当需求量大于供应量时,价格则会上升,这种关系反映了市场经济中资源分配的基本规律。

供需模型的构成因素

1、供应量:供应量是指在一定价格水平下,生产者愿意并能够出售的商品或服务的数量,影响因素包括生产成本、技术水平、生产能力等。

2、需求量:需求量是指在一定价格水平下,消费者愿意并能够购买的商品或服务的数量,影响因素包括消费者收入、价格预期、消费习惯等。

3、价格:价格是供需模型中的关键因素,它反映了商品或服务的价值,并调节着供应和需求的关系。

供需模型的应用

1、市场预测:通过分析和预测商品或服务的供应和需求趋势,可以预测市场价格的变动,为企业制定生产和销售策略提供依据。

2、库存管理:企业可以根据供需模型预测市场需求,从而合理安排库存,避免库存积压或短缺。

3、价格制定:企业可以根据供需关系调整商品价格,以实现最佳的销售业绩和利润。

4、政策制定:政府可以通过调整税收、补贴等政策,影响市场的供需关系,以实现宏观经济调控。

供需模型的深化分析

在实际经济中,供需模型可能会受到诸多因素的影响,使得供应和需求的关系变得复杂,我们需要进一步深入分析这些因素,以更准确地应用供需模型。

1、外部冲击:如自然灾害、政策变化等外部事件可能对供应和需求产生突然的冲击,导致价格剧烈波动。

2、市场结构:不同市场的结构(如完全竞争、垄断等)对供需关系的影响不同,进而影响价格形成。

3、信息不对称:市场中存在信息不对称现象,即买卖双方在信息获取上存在差异,可能影响市场的供需平衡。

4、预期和心理因素:消费者和生产者的预期以及心理因素对供需关系有重要影响,例如乐观的预期可能带动需求增长,而悲观的预期可能导致需求下降。

案例分析

以某农产品市场为例,当遭遇干旱等自然灾害时,农产品供应量可能减少,导致价格上涨,政府可能会采取临时补贴政策,增加供应量,稳定市场价格,这一政策调整正是基于供需模型的分析和预测。

供需模型是理解市场经济运行的重要工具,它揭示了市场中商品或服务供应和需求之间的关系,为政策制定者、企业家和投资者提供了决策依据,实际经济中的复杂因素可能导致供需关系变化多端,我们需要深入分析和研究这些因素,以更准确地应用供需模型。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...